Oleh: Alja Yusnadi

LKS itu bukan Lembaran Kerja Siswa, ya: Lembaga Keuangan Syariah. Seperti Bank, Asuransi, Pegadaian dan semacamnya yang di syariahkan—sistem ekonomi dalam Islam.

Qanun itu sudah disahkan pada tahun 2018. Secara mengejutkan, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta agar proses konversi Bank konvensional ke Bank Syariah ditunda sampai tahun 2026, padahal dalam Qanun itu diberikan 3 tahun untuk masa transisi. Artinya, 2021 sudah syariah. Seluruhnya.

Yang membuat terkejut bukan apa-apa, karena perubahan itu “dipaksa” menggunakan Qanun Aceh yang disepakati oleh DPRA dan Gubernur Aceh juga. Nah, tiba-tiba dalam perjalanannya, justru diminta tunda oleh Gubernur.

Padahal, betapa superiornya Qanun—yang di provinsi lain disebut peraturan daerah—No 11 tahun 2018 tentang LKS itu. Peraturan daerah mampu “menaklukkan” perusahaan BUMN yang notabenenya diatur dengan Undang-undang.

Bank-bank dan Lembaga Keuangan lain itu seperti tidak berdaya, sudah dua tahun mereka mempersiapkan diri untuk beralih ke Syariah. Apakah proses itu berjalan mulus?

Di internal, manajemen menawarkan kepada karyawan—melalui survei—apakah memilih tetap di konven atau syariah. Jika karyawan memilih Konven, maka akan di mutasi ke luar Aceh. Jika memilih syariah, tetap di Aceh.

Hasilnya? Ada yang tetap di konven, banyak juga yang beralih ke syariah. Tidak sedikit pula yang memilih keluar.

Selama proses persiapan itu, banyak suara-suara sumbang dari masyarakat yang selama ini menjadi nasabah Bank konvensional. Masalah datang bagi masyarakat yang bekerja di perusahaan nasional yang sistem keuangannya menggunakan jasa Bank konvensional.

Perusahaan harus memberikan kekhususan kepada karyawan dari Aceh untuk menggunakan jasa Bank syariah.

Masalah juga dihadapi masyarakat yang memiliki relasi bisnis di luar Aceh yang menggunakan jasa Bank konvensional. Walaupun, semua itu bisa saja disesuaikan, walau sedikit ribet.

Sebenarnya, perihal syariah-syariahan ini bukan barang baru di Aceh. Entah melalui Qanun atau tidak, suatu waktu, nama isntansi pemerintah semuanya disertai tulisan Arab. Misalnya, Kantor Gubernur Aceh, maka di bawahnya diikuti tulisan arab.

Kita Tarik lagi ke belakang, perkara mensyariahkan masyarakat juga mulai diperkenalkan dengan memotong celana perempuan di tempat umum, bahkan ada yang memotong rambut perempuan yang tidak sempurna menggunakan penutup kepala.

Itu terjadi dua puluh tahun yang lalu. Di saat konflik Aceh mulai memanas.

Hasil dari gerakan pensyariahan ini ditangkap oleh pemerintah pusat, dan segera memformalkannya melalui otonomi khusus. Pun hal itu tidak bisa menyelesaikan konflik Aceh yang sudah akut itu.

Sebenarnya, tidak ada masalah dengan semua itu. Asal dilakukan dengan sadar dan merupakan value yang hidup di tengah masyarakat, bukan di dorong oleh kepentingan politik.

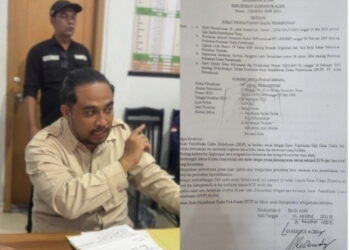

Kembali ke Qanun LKS tadi. Baru-baru ini, Gubernur Aceh mengirim surat ke DPRA untuk merevisi Qanun LKS tersebut.

Salah satu yang membuat Nova untuk berfikir ulang adalah masukan dari para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh. Para pengusaha itu—terutama eksportir—mengeluhkan terjadinya penambahan biaya dan waktu jika menggunakan jasa Bank syariah.

Sebabnya, negara-negara tujuan itu belum syariah.

Kendala yang dihadapi para pengusaha itu masuk akal. Yang jadi masalah, kenapa hal-hal demikian tidak muncul di saat penyusunan Naskah Akademik, di saat pembahasan, bahkan di saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Patut diduga, dari beberapa proses itu ada yang salah atau tidak maksimal dilakukan. Seharusnya, Qanun serumit ini harus di bahas secara matang. Tidak boleh coba-coba. Tidak juga untuk gagah-gagahan.

Kita jangan terjebak pada penggunaan istilah, apapun nama dan istilah perbankan itu harus berlaku adil dan membantu perekonomian masyarakat.

Lagi pula, dari sistem keuangan syariah yang sudah ada selama ini, apakah memberikan efek positif terhadap masyarakat dan perekonomian Aceh? kecuali mengganti sejumlah istilah, misalnya Murabahah, Mudharabah, dan sejenisnya.

Nampaknya, mau memakai sistem konvensional maupun syariah, pekerjaan yang paling berat adalah membuat masyarakat mudah, apalagi sejahtera.

Ada baiknya, tukang legislasi memikirkan bagaimana pelaku usaha mikro dan usaha informal yang tidak memiliki jaminan dapat mengakses permodalan ke lembaga keuangan syariah itu. Kalau perlu ditalangi pemerintah. Seperti mengalihkan skema hibah ke skema semi hibah dah semi perbankan itu.

Sekalian menyediakan jasa “konsultan” yang dapat memberikan arahan agar usaha yang sangat mikro sekalipun dapat berkembang.

Yang perlu diingat, di saat krisis—juga di saat pandemi—yang banyak bertahan adalah usaha informal dan mikro. Sektor ini menjaga stabilitas, keseimbangan dan membuka lapak kerja.

Tapi itu tadi, sektor ini sering kali luput dari perhatian kebijakan. Padahal, kehadiran mereka telah meringankan beban pemerintah daerah.…[Alja Yusnadi]